一、技术特点:

针对自然条件下荒漠地区植被恢复缓慢且稳定性较差的问题,内蒙古自治区林业科学研究院科研团队研发了藻草灌复合植被恢复重建关键技术。该技术创新性地构建了“藻草灌复合固沙”为核心的生态恢复新模式,从土壤、结皮、草本和灌木等多角度综合研究,形成“四位一体”的复合植被恢复重建技术体系。在植物方面,筛选出8种适应性强、繁殖力高的乡土固沙植物,完善了繁育与栽培技术;在藻类方面,形成筛选、扩繁、接种一体化技术体系,显著提升藻结皮抗逆性与成活率;在微生物方面,首次将菌根菌剂与草灌植物配套应用,提升植物早期建植效率和土壤改良效果。通过藻草灌优化配置模式及其评价的研究,筛选出针对不同沙地类型的优化配置模式,为荒漠化综合治理提供了可推广、可复制的技术模式。

二、适用范围

藻草灌复合植被恢复重建关键技术主要适用于我国北方干旱、半干旱沙区,尤其在库布齐沙漠、乌兰布和沙漠、毛乌素沙地、科尔沁沙地等典型沙区表现出良好适应性。项目团队已在上述区域推广示范荒漠藻人工结皮综合治沙5万余亩,示范藻草灌复合植被恢复技术2000亩。根据监测调查,该技术在年降雨量200mm以上的地区,结皮形成更快、稳定性更强。在固定沙地和半固定沙地,可直接栽植植被并喷施荒漠藻;在流动沙地,需先布设沙障固定流沙,再进行植被栽植和藻类喷施,形成的藻草灌复合固沙体系抗风蚀能力强,可显著提升植被建植成功率和土壤改良效果。该技术适用于不同尺度的防沙治沙工程与生态恢复项目,有望在更多沙区推广应用。

三、应用方法

1、固沙材料选取:针对不同沙地类型与气候条件,优选适宜的、耐风蚀、耐干旱的乡土固沙植物与微藻种类,并开展定向扩繁。

2、主要措施和方法:首先在有明显流沙的区域铺设沙障,固定流沙防止风蚀沙埋(同期进行优选藻种的分离、纯化与扩繁培养);铺设沙障后,栽植优选出的优良乡土植物种,可在植物根部接种菌根真菌,增强植物抗逆性,同时搭配当地常见植物种,丰富生物多样性;最后接种荒漠藻,构建人工生物结皮,接种初期,根据降雨情况适时喷水养护,保持地表湿润,促进结皮生长发育,最终形成藻草灌复合植被恢复系统。

3、效果评估:构建包括土壤、结皮、植被等指标的监测体系,评估不同藻草灌复合系统的综合生态效益。

四、典型案例

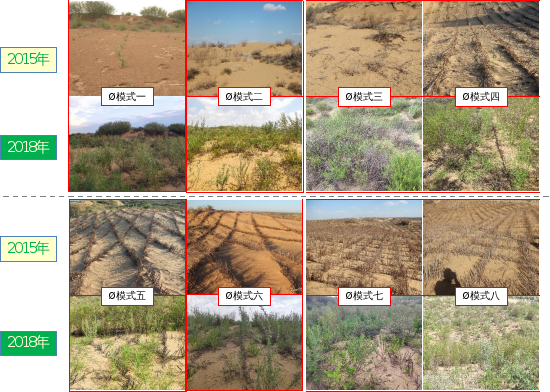

在鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥治沙站,建成2000亩藻草灌复合生态恢复示范区。首先在流动沙地布设不同规格的沙柳沙障固定流沙;采用扦插和带状穴播方式,栽植沙柳、柠条等乡土植物,并搭配油蒿、花棒、杨柴等优势种群,建成8种“沙障+草灌”配置模式;最后喷施藻鲜重浓度为0.2 g/L的荒漠藻混合液(具鞘微鞘藻:爪哇伪枝藻:纤细席藻=4:3:2),形成藻草灌复合植被系统。实施第3年监测显示,地表风蚀量减少了85%,植被覆盖度提高了25%,人工生物结皮覆盖率达到37%。综合评估提出适宜当地流动沙地、半固定沙地的藻草灌配置模式分别为:2m网格沙障+荒漠藻+沙柳—杨柴、荒漠藻+油蒿—杨柴。

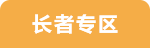

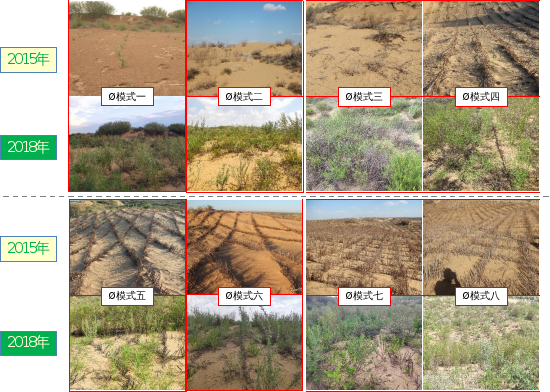

不同藻类显微图

实验室组培图

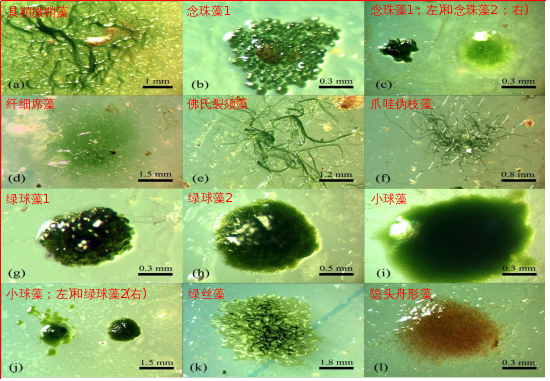

示范试验效果图

藻草灌复合植被恢复重建关键技术

来源: 内蒙古自治区林业科学研究院

藻草灌复合植被恢复重建关键技术, 一、技术特点:针对自然条件下荒漠地区植被恢复缓慢且稳定性较差的问题,内蒙古自治区林业科学研究院科研团队研发了藻草灌复合植被恢复重建关键技术。该技术创新性地构建了“藻草灌复合固沙”为核心的生态恢复新模式,从土壤、结皮、草本和灌木等多角度综合研究,形成“四位一体”的复合植被恢复重建技术体系。在植物方面,筛选出8种适应性强、繁殖力高的乡土固沙植物,完善了繁育与栽培技术;在藻类方面,形成筛选、扩繁、接种一体化技术体系,显著提升藻结皮抗逆性与成活率;在微生物方面,首次将菌根菌剂与草灌植物配套应用,提升植物早期建植效率和土壤改良效果。通过藻草灌优化配置模式及其评价的研究,筛选出针对不同沙地类型的优化配置模式,为荒漠化综合治理提供了可推广、可复制的技术模式。二、适用范围藻草灌复合植被恢复重建关键技术主要适用于我国北方干旱、半干旱沙区,尤其在库布齐沙漠、乌兰布和沙漠、毛乌素沙地、科尔沁沙地等典型沙区表现出良好适应性。项目团队已在上述区域推广示范荒漠藻人工结皮综合治沙5万余亩,示范藻草灌复合植被恢复技术2000亩。根据监测调查,该技术在年降雨量200mm以上的地区,结皮形成更快、稳定性更强。在固定沙地和半固定沙地,可直接栽植植被并喷施荒漠藻;在流动沙地,需先布设沙障固定流沙,再进行植被栽植和藻类喷施,形成的藻草灌复合固沙体系抗风蚀能力强,可显著提升植被建植成功率和土壤改良效果。该技术适用于不同尺度的防沙治沙工程与生态恢复项目,有望在更多沙区推广应用。三、应用方法1、固沙材料选取:针对不同沙地类型与气候条件,优选适宜的、耐风蚀、耐干旱的乡土固沙植物与微藻种类,并开展定向扩繁。2、主要措施和方法:首先在有明显流沙的区域铺设沙障,固定流沙防止风蚀沙埋(同期进行优选藻种的分离、纯化与扩繁培养);铺设沙障后,栽植优选出的优良乡土植物种,可在植物根部接种菌根真菌,增强植物抗逆性,同时搭配当地常见植物种,丰富生物多样性;最后接种荒漠藻,构建人工生物结皮,接种初期,根据降雨情况适时喷水养护,保持地表湿润,促进结皮生长发育,最终形成藻草灌复合植被恢复系统。3、效果评估:构建包括土壤、结皮、植被等指标的监测体系,评估不同藻草灌复合系统的综合生态效益。四、典型案例在鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥治沙站,建成2000亩藻草灌复合生态恢复示范区。首先在流动沙地布设不同规格的沙柳沙障固定流沙;采用扦插和带状穴播方式,栽植沙柳、柠条等乡土植物,并搭配油蒿、花棒、杨柴等优势种群,建成8种“沙障+草灌”配置模式;最后喷施藻鲜重浓度为0.2 g/L的荒漠藻混合液(具鞘微鞘藻:爪哇伪枝藻:纤细席藻=4:3:2),形成藻草灌复合植被系统。实施第3年监测显示,地表风蚀量减少了85%,植被覆盖度提高了25%,人工生物结皮覆盖率达到37%。综合评估提出适宜当地流动沙地、半固定沙地的藻草灌配置模式分别为:2m网格沙障+荒漠藻+沙柳—杨柴、荒漠藻+油蒿—杨柴。 不同藻类显微图实验室组培图示范试验效果图

一、技术特点:

针对自然条件下荒漠地区植被恢复缓慢且稳定性较差的问题,内蒙古自治区林业科学研究院科研团队研发了藻草灌复合植被恢复重建关键技术。该技术创新性地构建了“藻草灌复合固沙”为核心的生态恢复新模式,从土壤、结皮、草本和灌木等多角度综合研究,形成“四位一体”的复合植被恢复重建技术体系。在植物方面,筛选出8种适应性强、繁殖力高的乡土固沙植物,完善了繁育与栽培技术;在藻类方面,形成筛选、扩繁、接种一体化技术体系,显著提升藻结皮抗逆性与成活率;在微生物方面,首次将菌根菌剂与草灌植物配套应用,提升植物早期建植效率和土壤改良效果。通过藻草灌优化配置模式及其评价的研究,筛选出针对不同沙地类型的优化配置模式,为荒漠化综合治理提供了可推广、可复制的技术模式。

二、适用范围

藻草灌复合植被恢复重建关键技术主要适用于我国北方干旱、半干旱沙区,尤其在库布齐沙漠、乌兰布和沙漠、毛乌素沙地、科尔沁沙地等典型沙区表现出良好适应性。项目团队已在上述区域推广示范荒漠藻人工结皮综合治沙5万余亩,示范藻草灌复合植被恢复技术2000亩。根据监测调查,该技术在年降雨量200mm以上的地区,结皮形成更快、稳定性更强。在固定沙地和半固定沙地,可直接栽植植被并喷施荒漠藻;在流动沙地,需先布设沙障固定流沙,再进行植被栽植和藻类喷施,形成的藻草灌复合固沙体系抗风蚀能力强,可显著提升植被建植成功率和土壤改良效果。该技术适用于不同尺度的防沙治沙工程与生态恢复项目,有望在更多沙区推广应用。

三、应用方法

1、固沙材料选取:针对不同沙地类型与气候条件,优选适宜的、耐风蚀、耐干旱的乡土固沙植物与微藻种类,并开展定向扩繁。

2、主要措施和方法:首先在有明显流沙的区域铺设沙障,固定流沙防止风蚀沙埋(同期进行优选藻种的分离、纯化与扩繁培养);铺设沙障后,栽植优选出的优良乡土植物种,可在植物根部接种菌根真菌,增强植物抗逆性,同时搭配当地常见植物种,丰富生物多样性;最后接种荒漠藻,构建人工生物结皮,接种初期,根据降雨情况适时喷水养护,保持地表湿润,促进结皮生长发育,最终形成藻草灌复合植被恢复系统。

3、效果评估:构建包括土壤、结皮、植被等指标的监测体系,评估不同藻草灌复合系统的综合生态效益。

四、典型案例

在鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥治沙站,建成2000亩藻草灌复合生态恢复示范区。首先在流动沙地布设不同规格的沙柳沙障固定流沙;采用扦插和带状穴播方式,栽植沙柳、柠条等乡土植物,并搭配油蒿、花棒、杨柴等优势种群,建成8种“沙障+草灌”配置模式;最后喷施藻鲜重浓度为0.2 g/L的荒漠藻混合液(具鞘微鞘藻:爪哇伪枝藻:纤细席藻=4:3:2),形成藻草灌复合植被系统。实施第3年监测显示,地表风蚀量减少了85%,植被覆盖度提高了25%,人工生物结皮覆盖率达到37%。综合评估提出适宜当地流动沙地、半固定沙地的藻草灌配置模式分别为:2m网格沙障+荒漠藻+沙柳—杨柴、荒漠藻+油蒿—杨柴。

不同藻类显微图

实验室组培图

示范试验效果图