2025年4月24日,中共内蒙古自治区委员会、内蒙古自治区人民政府授予张铁雷同志内蒙古自治区先进工作者荣誉称号。

张铁雷,男,1972年9月出生,中共党员,林业高级工程师,现任奈曼旗新镇国有机械林场场长。从技术员到林场掌舵人,他以20年光阴践行“让沙海变绿洲”的誓言,将青春热血倾注于三北防护林建设主战场,以科技创新为利刃劈开生态困局,以民生情怀为纽带凝聚发展合力,走出了一条独具特色的“生态优先、产业融合、职工致富”的高质量发展之路。先后荣获旗级优秀党支部书记、通辽市劳动模范、全旗森林防火先进个人、旗级优秀共产党员等称号,创新推行的“党建+林长+家庭生态林场”建设模式成为全市林长制改革示范样板。

生态建设主战场,以“三个转变”重塑林场发展格局

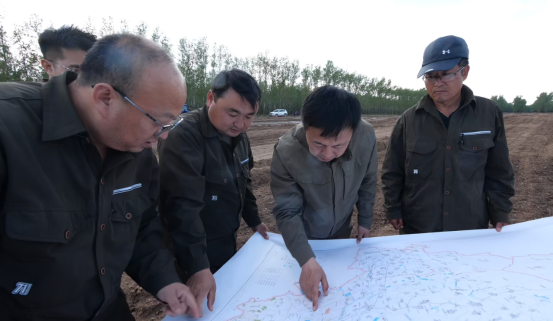

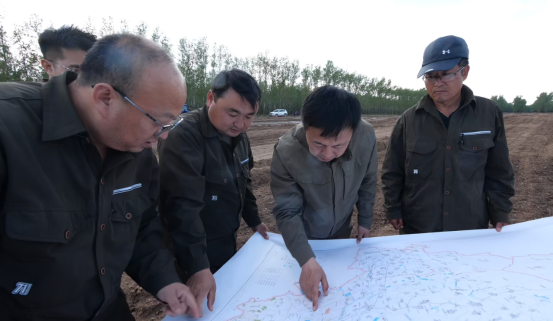

实干,是张铁雷最鲜明的人生底色。2019年,张铁雷调任新镇林场之初,全场近半杨树纯林已经退化,植被盖度不足57%,面对“年年种树不见林”的困境,张铁雷以“三个转变”战略思维开启改革征程。他带领技术团队历时三个月完成全场生态本底调查,创造性提出“针阔混交、适生优选”复合营林体系,先后组织实施退化林分修复4000亩、中幼林抚育5000亩、建设木本油料林2000亩,培育种苗生产基地200亩,创新采用“造抚一体”技术模式,使林分质量显著提升。五年间,他顶风冒雪奔走于沙海荒山,推动建成万亩樟子松防护林、千亩庭院果树示范园、千亩扁杏经济林基地,累计完成造林2.9万亩。至2024年底,森林覆盖率较2019年提升5个百分点,单位面积蓄积量增长5.3%。

新镇林场副场长高志华感慨:“造林生产的忙碌和辛苦,张场长已经习以为常了,造林季节,他每天野外工作的时间都在10个小时以上,有时候卸苗假植还要加夜班,馒头加咸菜就是一顿午饭,特别能吃苦、特别能战斗,我们年年超额完成造林生产任务”。

科技创新引领发展,以智慧林业打造行业标杆

作为林业高级工程师,张铁雷始终将科技创新作为破解生态瓶颈的金钥匙,坚持“把论文写在大地上”,推动科技成果向现实生产力转化。针对当地气候干旱、风沙严重导致樟子松成活率低的难题,在适宜地块实行深沟大坑整地、选用良种壮苗、扩坑保墒、一穴双株、雨季带坨补植等方法,创新推行“深栽覆膜保墒法”攻克苗木成活率低的技术难题,使樟子松成活率大幅提升。为破解造林管护难题,他打破传统思维桎梏,积极争取上级项目支持,主导建设自治区森林保险国有林场智能监管试点项目,在杨家沟东山通讯铁塔架设5G+AI视频监控系统。建设过程中,他不顾风吹日晒,起早贪黑一直在施工现场跟踪调度,与施工方就工程实施细节反复优化调整,确保了项目建设顺利完成。该系统集成卫星遥感、气象监测、人工智能等技术手段,构建起覆盖10公里范围的“空天地”一体化监测网络,实现火情预警响应时间缩短至5分钟,病虫害防治效率提升20%,该项目成果为同类地区提供了可推广、可复制的解决方案。针对中幼林抚育难题,广泛应用“深翻改土+菌根菌接种”组合技术,牵头编制中幼林抚育技术措施和技术手册,为林场中幼林抚育提供标准化操作指南。在推动国有林场数字化转型初期,张铁雷率先应用“数字林场管理平台”,集成资源监测、生产调度、绩效考核等12项功能模块,实现林场管理效能质的突破。这些科技创新成果不仅有效节约了国有林场运行成本,更带动全旗林业技术推广水平整体跃升。在“三北防护林”和科尔沁沙地歼灭战生态治理过程中,他创新推行“网格化管护+志愿者服务”机制,组建30人的生态造林志愿队,累计开展义务植树活动12次,新增义务造林面积1000亩,形成“专业队伍管护+社会力量参与”的立体化保护格局。

民生改善践初心,以共享发展绘就幸福底色

“造林绿化不仅要绿起来,更要让群众富起来”,这是张铁雷常挂在嘴边的一句话。为践行这一理念,他深入调研走访,结合林场实际提出“党建+林长+家庭生态林场”融合发展模式。通过统筹规划、精准施策,共培育建设家庭林场100余个,总面积达1.2万亩,形成山杏与樟子松混交林、文冠果与元宝枫混交林为主导,杨树纯林适度发展的科学布局。在发展模式上,他严格遵循“生态优先、适度开发”的原则,引导职工群众发展林药、林菌、林禽等林下经济,2024年实现林下经济产值360万元,户均增收2.4万元。为拓宽增收渠道,他积极构建“企业+合作社+群众”产业化发展格局,积极引进培育林业龙头企业,辐射带动周边3个乡镇苏木、12个嘎查村发展特色经济林种植,累计培训群众600余人次。张铁雷同志把铸牢中华民族共同体意识贯穿防沙治沙和各项林业项目建设全过程,充分调动各族群众参与“三北”等重点生态工程建设,让他们能够在造林、抚育及林业产业发展中受益,切实得到育苗收入、劳务收入、管护收入。5年来新镇林场发放护林员和短期用工的工资达50余万元,实现人均增加纯收入1万元。作为一名通辽市人大代表,他心系职工冷暖,经常走访群众,征求意见建议,努力改善民生。他多方奔走协调,争取交通部门项目资金,为职工家属区修筑水泥路12.5公里;协调旗农业银行发放养殖贷款110万元,扶持11户职工发展规模化养殖;协调申请社会救助,建立困难职工帮扶长效机制,累计发放救助金10.8万元,使林场困难家庭实现稳定脱贫。这些举措不仅增强了职工群众的获得感,更激发了全员共建绿色家园的内生动力。

二十载春秋,张铁雷同志将青春奉献给林草事业,用坚守诠释初心,以实干践行使命。从荒山造林到智慧巡林,从生态惠民到生态富民,从晨曦微露时的巡林路到深夜办公室的灯光下,这位新时代的“林场工匠”始终奋战在生态建设一线。如今,站在新的历史起点上,张铁雷同志将继续以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当,在祖国北疆大地上书写更加壮丽的绿色篇章!

张铁雷:以赤诚之心守护绿水青山的“林业工匠”

来源: 通辽市林业和草原局

张铁雷:以赤诚之心守护绿水青山的“林业工匠”, 2025年4月24日,中共内蒙古自治区委员会、内蒙古自治区人民政府授予张铁雷同志内蒙古自治区先进工作者荣誉称号。张铁雷,男,1972年9月出生,中共党员,林业高级工程师,现任奈曼旗新镇国有机械林场场长。从技术员到林场掌舵人,他以20年光阴践行“让沙海变绿洲”的誓言,将青春热血倾注于三北防护林建设主战场,以科技创新为利刃劈开生态困局,以民生情怀为纽带凝聚发展合力,走出了一条独具特色的“生态优先、产业融合、职工致富”的高质量发展之路。先后荣获旗级优秀党支部书记、通辽市劳动模范、全旗森林防火先进个人、旗级优秀共产党员等称号,创新推行的“党建+林长+家庭生态林场”建设模式成为全市林长制改革示范样板。生态建设主战场,以“三个转变”重塑林场发展格局实干,是张铁雷最鲜明的人生底色。2019年,张铁雷调任新镇林场之初,全场近半杨树纯林已经退化,植被盖度不足57%,面对“年年种树不见林”的困境,张铁雷以“三个转变”战略思维开启改革征程。他带领技术团队历时三个月完成全场生态本底调查,创造性提出“针阔混交、适生优选”复合营林体系,先后组织实施退化林分修复4000亩、中幼林抚育5000亩、建设木本油料林2000亩,培育种苗生产基地200亩,创新采用“造抚一体”技术模式,使林分质量显著提升。五年间,他顶风冒雪奔走于沙海荒山,推动建成万亩樟子松防护林、千亩庭院果树示范园、千亩扁杏经济林基地,累计完成造林2.9万亩。至2024年底,森林覆盖率较2019年提升5个百分点,单位面积蓄积量增长5.3%。新镇林场副场长高志华感慨:“造林生产的忙碌和辛苦,张场长已经习以为常了,造林季节,他每天野外工作的时间都在10个小时以上,有时候卸苗假植还要加夜班,馒头加咸菜就是一顿午饭,特别能吃苦、特别能战斗,我们年年超额完成造林生产任务”。科技创新引领发展,以智慧林业打造行业标杆作为林业高级工程师,张铁雷始终将科技创新作为破解生态瓶颈的金钥匙,坚持“把论文写在大地上”,推动科技成果向现实生产力转化。针对当地气候干旱、风沙严重导致樟子松成活率低的难题,在适宜地块实行深沟大坑整地、选用良种壮苗、扩坑保墒、一穴双株、雨季带坨补植等方法,创新推行“深栽覆膜保墒法”攻克苗木成活率低的技术难题,使樟子松成活率大幅提升。为破解造林管护难题,他打破传统思维桎梏,积极争取上级项目支持,主导建设自治区森林保险国有林场智能监管试点项目,在杨家沟东山通讯铁塔架设5G+AI视频监控系统。建设过程中,他不顾风吹日晒,起早贪黑一直在施工现场跟踪调度,与施工方就工程实施细节反复优化调整,确保了项目建设顺利完成。该系统集成卫星遥感、气象监测、人工智能等技术手段,构建起覆盖10公里范围的“空天地”一体化监测网络,实现火情预警响应时间缩短至5分钟,病虫害防治效率提升20%,该项目成果为同类地区提供了可推广、可复制的解决方案。针对中幼林抚育难题,广泛应用“深翻改土+菌根菌接种”组合技术,牵头编制中幼林抚育技术措施和技术手册,为林场中幼林抚育提供标准化操作指南。在推动国有林场数字化转型初期,张铁雷率先应用“数字林场管理平台”,集成资源监测、生产调度、绩效考核等12项功能模块,实现林场管理效能质的突破。这些科技创新成果不仅有效节约了国有林场运行成本,更带动全旗林业技术推广水平整体跃升。在“三北防护林”和科尔沁沙地歼灭战生态治理过程中,他创新推行“网格化管护+志愿者服务”机制,组建30人的生态造林志愿队,累计开展义务植树活动12次,新增义务造林面积1000亩,形成“专业队伍管护+社会力量参与”的立体化保护格局。民生改善践初心,以共享发展绘就幸福底色“造林绿化不仅要绿起来,更要让群众富起来”,这是张铁雷常挂在嘴边的一句话。为践行这一理念,他深入调研走访,结合林场实际提出“党建+林长+家庭生态林场”融合发展模式。通过统筹规划、精准施策,共培育建设家庭林场100余个,总面积达1.2万亩,形成山杏与樟子松混交林、文冠果与元宝枫混交林为主导,杨树纯林适度发展的科学布局。在发展模式上,他严格遵循“生态优先、适度开发”的原则,引导职工群众发展林药、林菌、林禽等林下经济,2024年实现林下经济产值360万元,户均增收2.4万元。为拓宽增收渠道,他积极构建“企业+合作社+群众”产业化发展格局,积极引进培育林业龙头企业,辐射带动周边3个乡镇苏木、12个嘎查村发展特色经济林种植,累计培训群众600余人次。张铁雷同志把铸牢中华民族共同体意识贯穿防沙治沙和各项林业项目建设全过程,充分调动各族群众参与“三北”等重点生态工程建设,让他们能够在造林、抚育及林业产业发展中受益,切实得到育苗收入、劳务收入、管护收入。5年来新镇林场发放护林员和短期用工的工资达50余万元,实现人均增加纯收入1万元。作为一名通辽市人大代表,他心系职工冷暖,经常走访群众,征求意见建议,努力改善民生。他多方奔走协调,争取交通部门项目资金,为职工家属区修筑水泥路12.5公里;协调旗农业银行发放养殖贷款110万元,扶持11户职工发展规模化养殖;协调申请社会救助,建立困难职工帮扶长效机制,累计发放救助金10.8万元,使林场困难家庭实现稳定脱贫。这些举措不仅增强了职工群众的获得感,更激发了全员共建绿色家园的内生动力。二十载春秋,张铁雷同志将青春奉献给林草事业,用坚守诠释初心,以实干践行使命。从荒山造林到智慧巡林,从生态惠民到生态富民,从晨曦微露时的巡林路到深夜办公室的灯光下,这位新时代的“林场工匠”始终奋战在生态建设一线。如今,站在新的历史起点上,张铁雷同志将继续以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当,在祖国北疆大地上书写更加壮丽的绿色篇章!

2025年4月24日,中共内蒙古自治区委员会、内蒙古自治区人民政府授予张铁雷同志内蒙古自治区先进工作者荣誉称号。

张铁雷,男,1972年9月出生,中共党员,林业高级工程师,现任奈曼旗新镇国有机械林场场长。从技术员到林场掌舵人,他以20年光阴践行“让沙海变绿洲”的誓言,将青春热血倾注于三北防护林建设主战场,以科技创新为利刃劈开生态困局,以民生情怀为纽带凝聚发展合力,走出了一条独具特色的“生态优先、产业融合、职工致富”的高质量发展之路。先后荣获旗级优秀党支部书记、通辽市劳动模范、全旗森林防火先进个人、旗级优秀共产党员等称号,创新推行的“党建+林长+家庭生态林场”建设模式成为全市林长制改革示范样板。

生态建设主战场,以“三个转变”重塑林场发展格局

实干,是张铁雷最鲜明的人生底色。2019年,张铁雷调任新镇林场之初,全场近半杨树纯林已经退化,植被盖度不足57%,面对“年年种树不见林”的困境,张铁雷以“三个转变”战略思维开启改革征程。他带领技术团队历时三个月完成全场生态本底调查,创造性提出“针阔混交、适生优选”复合营林体系,先后组织实施退化林分修复4000亩、中幼林抚育5000亩、建设木本油料林2000亩,培育种苗生产基地200亩,创新采用“造抚一体”技术模式,使林分质量显著提升。五年间,他顶风冒雪奔走于沙海荒山,推动建成万亩樟子松防护林、千亩庭院果树示范园、千亩扁杏经济林基地,累计完成造林2.9万亩。至2024年底,森林覆盖率较2019年提升5个百分点,单位面积蓄积量增长5.3%。

新镇林场副场长高志华感慨:“造林生产的忙碌和辛苦,张场长已经习以为常了,造林季节,他每天野外工作的时间都在10个小时以上,有时候卸苗假植还要加夜班,馒头加咸菜就是一顿午饭,特别能吃苦、特别能战斗,我们年年超额完成造林生产任务”。

科技创新引领发展,以智慧林业打造行业标杆

作为林业高级工程师,张铁雷始终将科技创新作为破解生态瓶颈的金钥匙,坚持“把论文写在大地上”,推动科技成果向现实生产力转化。针对当地气候干旱、风沙严重导致樟子松成活率低的难题,在适宜地块实行深沟大坑整地、选用良种壮苗、扩坑保墒、一穴双株、雨季带坨补植等方法,创新推行“深栽覆膜保墒法”攻克苗木成活率低的技术难题,使樟子松成活率大幅提升。为破解造林管护难题,他打破传统思维桎梏,积极争取上级项目支持,主导建设自治区森林保险国有林场智能监管试点项目,在杨家沟东山通讯铁塔架设5G+AI视频监控系统。建设过程中,他不顾风吹日晒,起早贪黑一直在施工现场跟踪调度,与施工方就工程实施细节反复优化调整,确保了项目建设顺利完成。该系统集成卫星遥感、气象监测、人工智能等技术手段,构建起覆盖10公里范围的“空天地”一体化监测网络,实现火情预警响应时间缩短至5分钟,病虫害防治效率提升20%,该项目成果为同类地区提供了可推广、可复制的解决方案。针对中幼林抚育难题,广泛应用“深翻改土+菌根菌接种”组合技术,牵头编制中幼林抚育技术措施和技术手册,为林场中幼林抚育提供标准化操作指南。在推动国有林场数字化转型初期,张铁雷率先应用“数字林场管理平台”,集成资源监测、生产调度、绩效考核等12项功能模块,实现林场管理效能质的突破。这些科技创新成果不仅有效节约了国有林场运行成本,更带动全旗林业技术推广水平整体跃升。在“三北防护林”和科尔沁沙地歼灭战生态治理过程中,他创新推行“网格化管护+志愿者服务”机制,组建30人的生态造林志愿队,累计开展义务植树活动12次,新增义务造林面积1000亩,形成“专业队伍管护+社会力量参与”的立体化保护格局。

民生改善践初心,以共享发展绘就幸福底色

“造林绿化不仅要绿起来,更要让群众富起来”,这是张铁雷常挂在嘴边的一句话。为践行这一理念,他深入调研走访,结合林场实际提出“党建+林长+家庭生态林场”融合发展模式。通过统筹规划、精准施策,共培育建设家庭林场100余个,总面积达1.2万亩,形成山杏与樟子松混交林、文冠果与元宝枫混交林为主导,杨树纯林适度发展的科学布局。在发展模式上,他严格遵循“生态优先、适度开发”的原则,引导职工群众发展林药、林菌、林禽等林下经济,2024年实现林下经济产值360万元,户均增收2.4万元。为拓宽增收渠道,他积极构建“企业+合作社+群众”产业化发展格局,积极引进培育林业龙头企业,辐射带动周边3个乡镇苏木、12个嘎查村发展特色经济林种植,累计培训群众600余人次。张铁雷同志把铸牢中华民族共同体意识贯穿防沙治沙和各项林业项目建设全过程,充分调动各族群众参与“三北”等重点生态工程建设,让他们能够在造林、抚育及林业产业发展中受益,切实得到育苗收入、劳务收入、管护收入。5年来新镇林场发放护林员和短期用工的工资达50余万元,实现人均增加纯收入1万元。作为一名通辽市人大代表,他心系职工冷暖,经常走访群众,征求意见建议,努力改善民生。他多方奔走协调,争取交通部门项目资金,为职工家属区修筑水泥路12.5公里;协调旗农业银行发放养殖贷款110万元,扶持11户职工发展规模化养殖;协调申请社会救助,建立困难职工帮扶长效机制,累计发放救助金10.8万元,使林场困难家庭实现稳定脱贫。这些举措不仅增强了职工群众的获得感,更激发了全员共建绿色家园的内生动力。

二十载春秋,张铁雷同志将青春奉献给林草事业,用坚守诠释初心,以实干践行使命。从荒山造林到智慧巡林,从生态惠民到生态富民,从晨曦微露时的巡林路到深夜办公室的灯光下,这位新时代的“林场工匠”始终奋战在生态建设一线。如今,站在新的历史起点上,张铁雷同志将继续以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当,在祖国北疆大地上书写更加壮丽的绿色篇章!